曾经沧海难为水抒情诗意的深邃海洋

曾经沧海难为水:抒情诗意的深邃海洋

如何描绘出一片遥远的海洋?

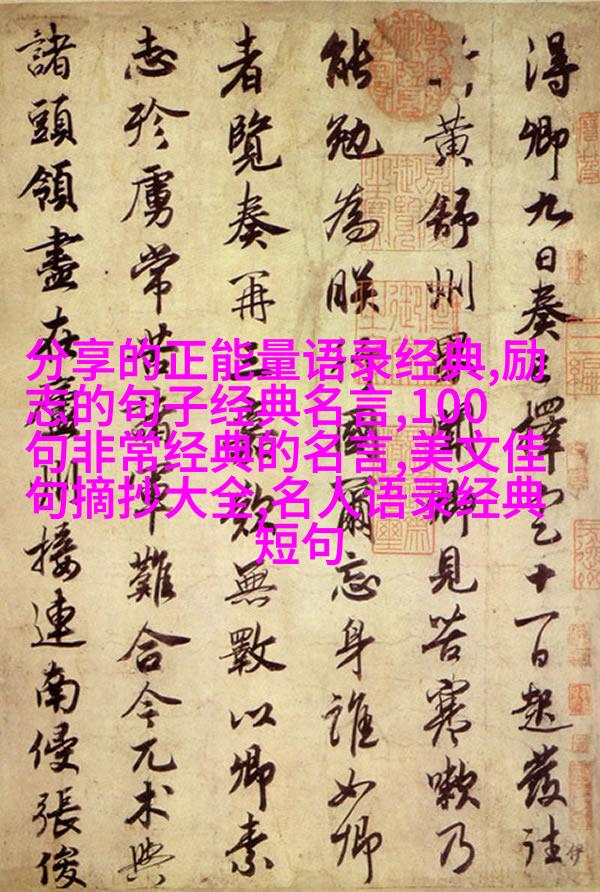

在我们心中,每一个大型的文学作品或艺术创作,总会有那么一个场景,让人仿佛置身其中。如同那句“曾经沧海难为水”,它不仅是对过去的一种怀念,更是一种对自然之美的赞颂。在这篇文章中,我们将探讨这一句诗语背后的文化意义,以及它如何被后世所借鉴和演变。

沧海一词,蕴含着怎样的历史与文化?

"沧"字,在古代汉语中,常用来形容长时间积累下来的东西,比如黄土、尘土等。因此,当说到“沧海”时,它并不单纯指的是蓝色的大海,而是一个充满了丰富历史与文化内涵的概念。这片广阔无垠的大海,不仅承载了人类文明发展的一部分,也见证了无数英雄豪杰们对于自由与冒险精神的追求。

这个时代的人们是如何理解“难为水”的?

在不同的历史时期,“难为水”这个词组可能拥有不同的解读。在古代中国,这句话常常被用来比喻国家力量强大,无论外敌侵扰多么频繁,都无法轻易占领其领土。然而,当我们从现代人的视角去看待这一表述时,它也许更多地反映了一种心理状态——即使面对巨大的困境和挑战,也要像这广阔无垠的大海一样,不屈不挠地向前走。

“曾经沦陷区”的象征意义

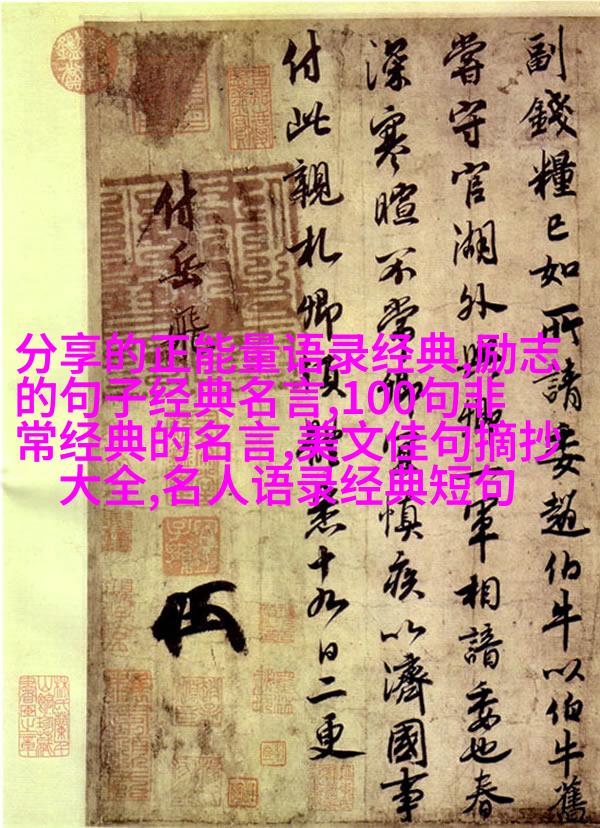

今天,当我们提及“曾经沦陷区”,人们首先想到的是那些在战争或其他灾害之后,再度恢复生机的地方。而这也正是诗句中的潜台词。当一种地方遭遇困境,那些留下的记忆和遗迹,就像是那条波光粼粼的小溪流淌在沙漠之中,既坚韧又不失美丽,是一种顽强生命力最好的诠释。

“千丝万缕”的关系网

每一次翻阅过往文献,每一次听闻传说,都有一股不可抗拒的情感涌上心头,那便是在现实生活中的点滴琐事里寻找自己命运交错处相遇的人们,他们之间构建起了一张又一张由爱、友谊、信任结成的情感网络。这就像那条渺小却坚韧不拔的小溪,最终汇入浩瀚无边的大洋,从而证明了,即使个人微弱,但通过集体努力,可以共同创造出令人瞩目的奇迹。

未来的希望与展望

随着科技不断进步,我们越发意识到保护地球上的每一寸土地都是我们的责任。而当我们站在高楼上,看着那些平静而深邃的大湖泊,或是在山顶上俯瞰那些辽阔而宁静的大草原,我们的心里总会产生一种共鸣——这些自然风光,如同《曾经沦陷区》里的那片悠久沉稳的地球,是人类文明发展过程中的宝贵财富,是连接未来与过去的一个桥梁。