田园诗意与古代士人生活方式探究以归园田居为视角的文化研究

在古代中国,“归园田居其三”这一概念体现了士人对于自然和田园生活的向往。它不仅是对美好生活的一种追求,也反映出一种文化理念,即通过与自然的接触来实现个人修养和精神境界的提升。在本文中,我们将探讨“归园田居其三”的文化背景、内涵以及它在古代士人的生活中的角色。

一、文化背景

“归园田居其三”这一概念可以追溯到春秋战国时期,当时社会分化严重,贵族豪强控制着土地,而普通百姓则面临着土地流失和贫困的命运。这种情况下,对于那些能够拥有自己的庭院或农场的人来说,其生活状态显得格外珍贵。

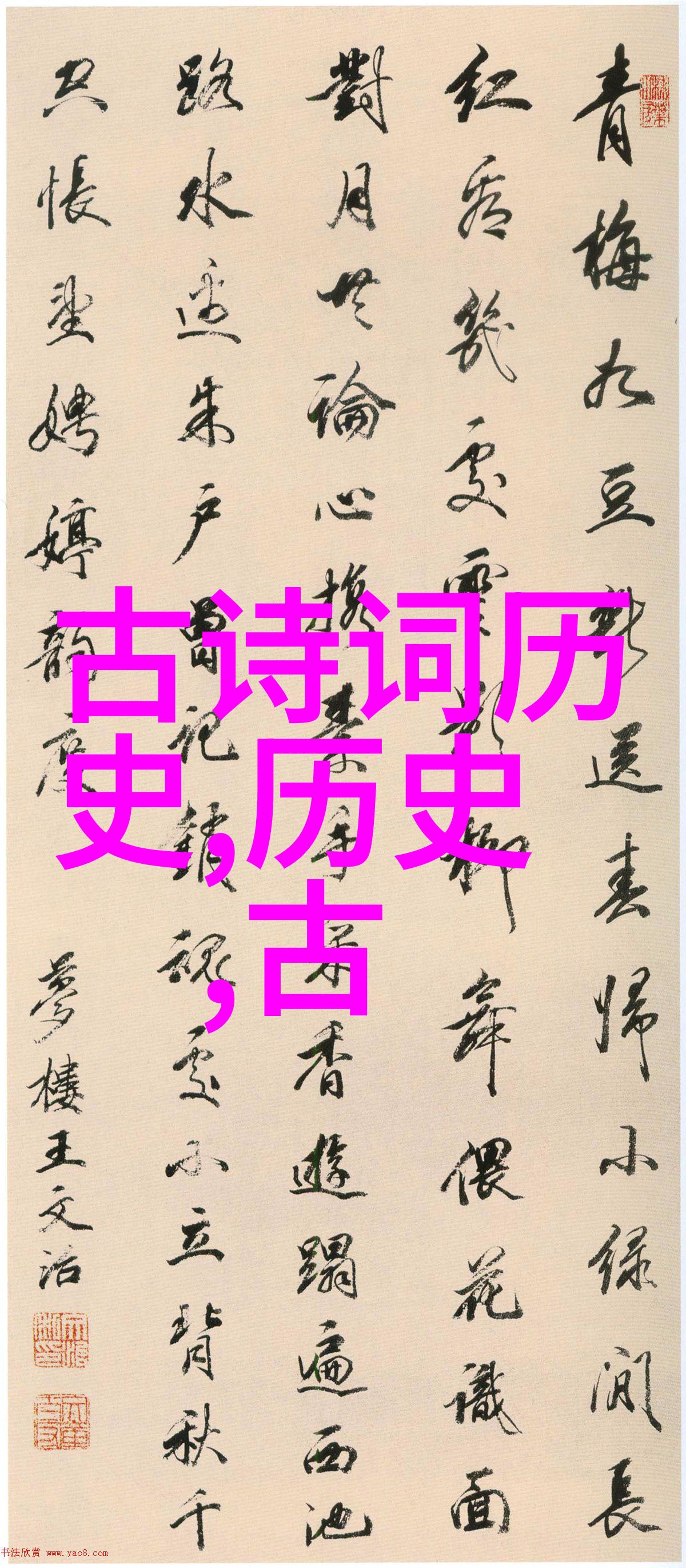

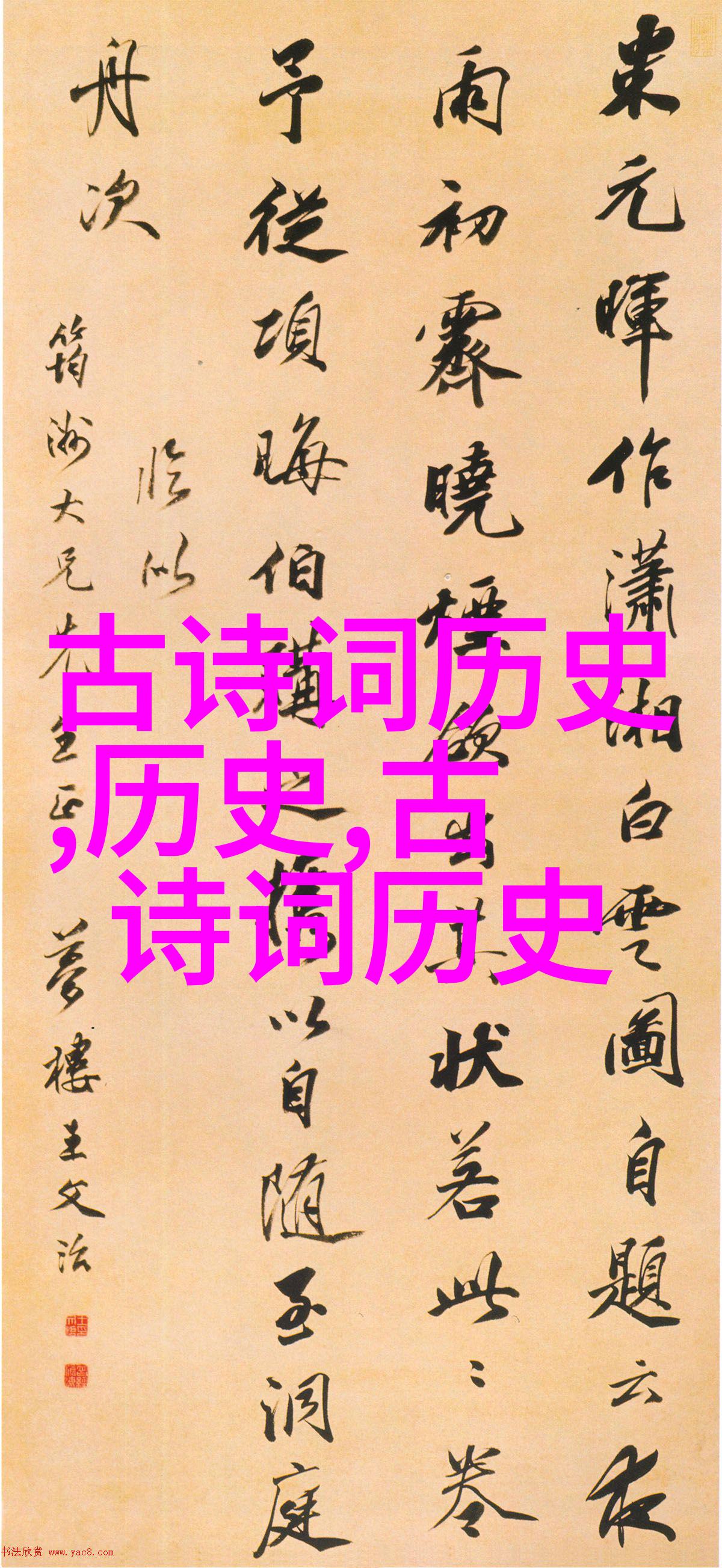

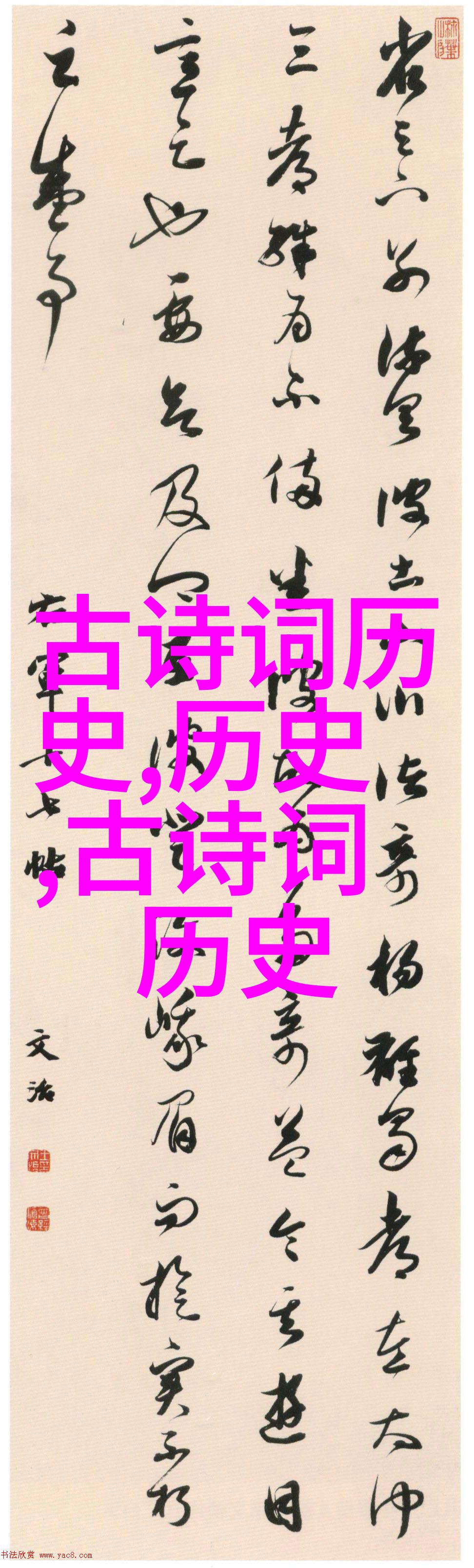

随着时间的推移,这一理想被后来的文学作品所传承,如陶渊明《归园田居》中的名句:“无为而治,无为而成。”这些作品不仅表达了作者个人的心态变化,也反映出一种对简朴生活方式的向往。这一情感在后世被称作“返璞归真”,即回到最原始纯真的状态,从而达到精神上的满足。

二、内涵解析

从字面意义上讲,“归园田居其三”意味着人们回到了自己的家園——庭院或者农地。在这里,他们能够放松身心,与大自然交流,享受宁静安详之余。但这远非简单的地理位置变动,它蕴含了一种更深层次的心灵寻求。

首先,这是一种逃离繁忙都市喧嚣,追求平静与宁静的心态转换。城市里的繁华与压力让人感到疲惫,而乡村或私家花园则提供了一片避风港,让人们能够远离尘世纷扰,以此来恢复精力的最佳途径。

其次,这代表了对自给自足和独立生存能力的一种追求。在农业社会里,每个家庭都需要自己耕作以获得食物,而这种自给自足的情形也促使人们更加注重节俭与效率。这一点在现代社会中仍然具有重要意义,因为它提醒我们要尊重劳动,不依赖于他人赐予,还能保持一定程度上的经济自由。

最后,这也是一种精神境界的提升。通过亲近大自然,可以帮助人们培养一种超脱世俗之见,不再盲目追逐物质财富,而是更加注重内心世界及道德修养。这一点尤其体现在陶渊明等思想家的作品中,他们用诗歌表达了自己对简单生活方式的热爱,并将之视为实现个人完善的手段之一。

三、“归园田居”的影响

“归园田居”的理念不仅影响了当时文学创作,还深刻地塑造了古代士人的价值观。当时很多文人墨客都会撰写关于闲适乡土生活的小品,或是在书籍中描绘那种悠闲舒适的情景,以此来抒发自己的情感,也传递出一种审美趣味,即崇尚淡泊明志、清谈雅集等文化现象。

此外,“归园田居”还体现了一种政治理念,即认为政府应该减少干预市场经济,让人民有更多自由去经营自己的土地。此类思想特别是在宋朝以后变得越来越普遍,有些学者甚至提出过减轻徭役负担,为民众提供更多机会参与农业生产,从而增强国家实力并提高民众福祉。

四、结语

总结起来,“归园田居其三”是一个包含多层含义的大词汇,它不仅指的是一个实际存在的地位,更是一种对于简朴且充满智慧的人生选择,以及一种对于真正幸福来源于内心世界理解。而今天,我们仍然可以从这个词汇中学到如何面对现代快节奏、高消费社会,找到属于我们的那份宁静与平衡,为我们的精神世界注入一份悠然自得的情怀。