西江月中的意境与风格分析杜牧的独特风貌

在宋词的辉煌时期,出现了大量以诗文为核心的文学作品,其中最著名的是“西江月”。这首词由杜牧所作,是他的一首代表作,也是后世广泛传诵和学习的一首经典之作。《西江月》的创作时间大约是在唐代末年到五代初年,这一时期正是中国古代文学史上一个重要转折点。以下我们将详细分析《西江月》中蕴含的情感深度、意境构造以及其独特风格。

1.1 情感深度探究

杜牧在《西江月》中展现了一种超然物外的情感态度,他对自然景物有着极高的欣赏力,对人生也有着深刻的洞察力。在词中,他用“天地不仁,以万物为刍狗”来形容宇宙间无情的大自然这一观念,表达出一种超脱尘世烦恼的心态,同时也反映出作者对人生的悲观哲学。

1.2 意境构造

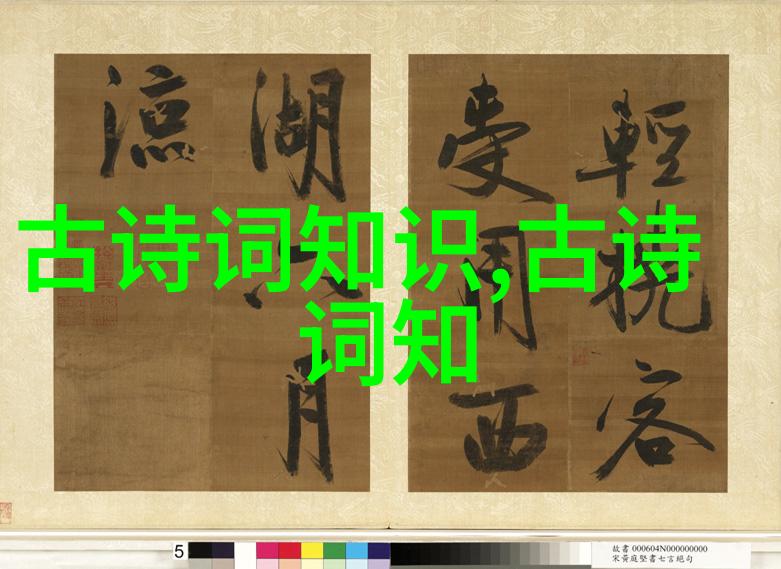

杜牧通过精巧的手法,将自然景象与个人情感融合于一起,使得整首词充满了浓郁的人间烟火气和诗意。这一点体现在他的描绘手法上,比如:“春眠不觉晓”,这里并没有直接描写春天,而是从人的睡眠状态来表现春天的温暖和柔美。这种手法使得读者可以更加直观地体会到作者的情感和景致。

2.DU牧个性化语言

DU牧擅长运用生动形象的地理名胜或日常生活场景来抒发自己的感情。他在《西江月》中使用了许多具有地方色彩的地方名,如“蜀道难、难于上青天”,这些地方都带有一定的文化内涵,让人们联想到那些历史悠久的地方,并且能够触及读者的情愫。这也是为什么他的诗歌往往被认为具有很强的地域特色。

3.结构上的创新

除了语言上的独特性,DU牧还在结构方面做出了很多创新。在他的一些作品中,我们可以看到多层次叙述的手法,即同时描述两个不同的内容或者事件,但又能相互呼应,使整个作品更加丰富多彩。例如,在另一篇著名的小品诗里,“夜泊牛渚怀古”,就通过夜泊而引起怀古之思,这种结合现实与想象的手法,使得他的作品更具艺术价值。

4.影响后世

随着时间推移,《西江月》的影响范围不断扩大,它成为了后世文人墨客学习研究的一个重要范例。此外,该曲调本身也因为其优美流畅而被广泛采用,因此它不仅仅是一部文学杰作,更是一个音乐元素,它跨越时代,不断地给予后来的艺术家灵感源泉。而对于那些追求高雅生活方式的人来说,这些曲调至今仍旧保持着其不可替代的地位,因为它们承载着中华民族几千年的文化底蕴。

5.总结

总结来说,《西江月》不仅展示了杜牧作为一位宋词家的才华,更是一幅中国古代文化画卷,它包含了对生命、宇宙以及人类命运等主题深入浅出的思考。通过对此类佳话进行再一次回味,我们能够更好地理解当时社会背景下的精神面貌,以及这些优秀创作如何影响并塑造我们的现代文化遗产。