周作人-追忆的边界周作人与中国现代文学的探索

追忆的边界:周作人与中国现代文学的探索

在中国现代文学史上,有一位人物,他不仅是著名的作家,更是文坛上的重要批评家和理论家。他的名字叫做周作人,正是在他的一生中,我们看到了文学创作与社会变革之间错综复杂的情感纠葛。

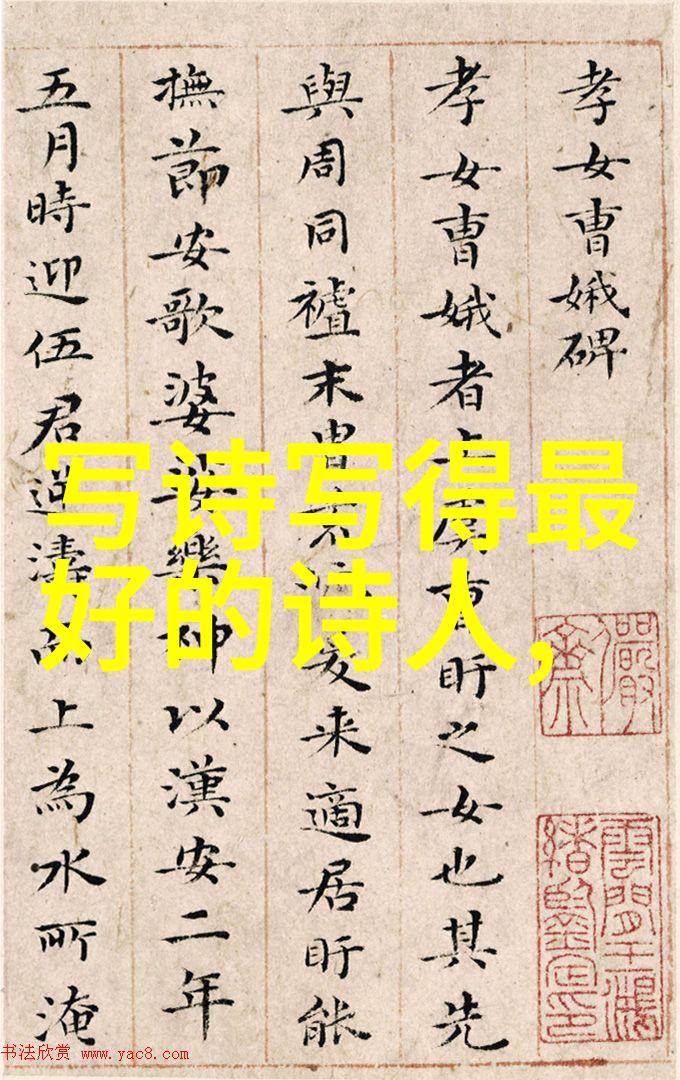

周作人出生于一个知识分子家庭,从小就被赋予了良好的文化教育。他对古典文学有着深厚的造诣,同时也热爱新兴的现代文学。在这个时代背景下,周作人开始了他的写作为一种自我表达和精神寄托的手段。

1920年代,中国进入了一个充满动荡和变化的时期。国民党政府推行新文化运动,鼓励人们摒弃旧思想,以科学、民主为核心价值观念来重新塑造民族精神。在这样的背景下,周作人积极参与到这场文化大革命中,他将自己的作品中的主题扩展到了更广泛的地理空间,并且尝试用新的笔触去描绘新的社会面貌。

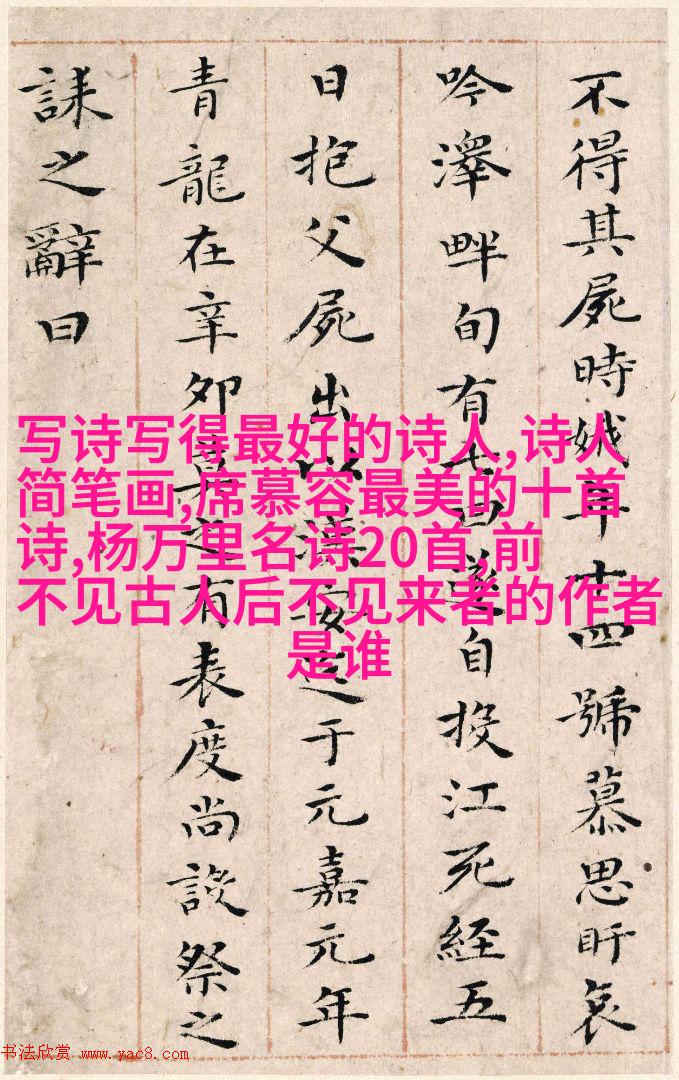

《野草》、《风雨》等作品,是他在这一时期最具代表性的创作。这两部作品以其独特的心灵体验和对现实生活细腻刻画而闻名,它们不仅反映了作者内心世界,也深刻地揭示了当时社会矛盾与冲突。

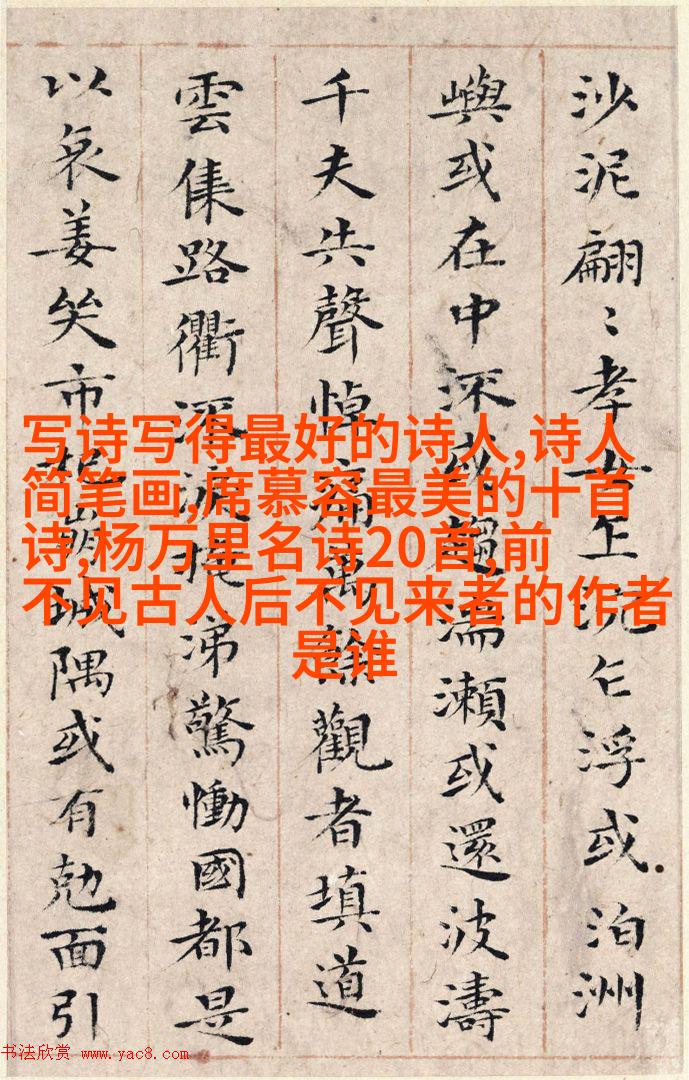

除了小说创作之外,周作人的批评论著也是非常值得注意的地方。他提出了“艺术本身就是解放”的观点,这种思想对于后来的中国现代文学产生了深远影响。例如,在《读书杂记》中,他提出了关于“文艺复兴”问题,对于当时许多年轻知识分子的思考产生了一定的启发作用。

然而,在抗日战争期间,由于政治原因,周氏离开国内前往海外,一直到战后的1949年才返回祖国。在此期间,他继续撰写文章并参与各种学术活动,但由于个人因素以及政治环境变化,其后续工作并未能如同前半生的那样取得显著成效。

尽管如此,作为一位多产且影响力巨大的作者,当年的贡献已经无可置疑。而今天回望过去,我们可以从那些经典作品中找到更多关于个人的情感故事,以及他们如何在历史的大潮流中寻找自己的位置与意义。通过这些追忆,我们不仅能够理解那个时代的人物及其所处的环境,还能够感受到那份无尽强烈的情感渴望——即使是在混沌纷乱之中的每一个人,都渴望找到属于自己的追忆边界。