古韵今声从唐宋到清代的诗行变奏

古韵今声:从唐宋到清代的诗行变奏

在长河滚滚向前,时代风云变幻莫测之中,有一股永恒不息的力量,那就是中国古代诗歌。如同那无尽的江水,每一次汹涌澎湃都蕴含着深邃的情感与丰富的文化内涵。在这篇文章中,我们将带领读者穿越时空,探索唐宋至清代那些被世人传颂的一百首古诗,并试图解读它们背后的情感和智慧。

传承与创新

在唐朝,一位名叫王维的大诗人曾经用他的笔触勾勒出了一幅幅生动的人物景象。他对自然界有着独特的观察力和描绘技巧,这种能力让他成为了“画诗”、“诗画”的代表人物之一。他的《山居秋暝》便是众所周知的一首:

"孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪。

树猿呼夜月,

幽径通幽梦。

"这里不仅体现了王维对自然美景的细腻描写,还透露出一种淡泊明志、自得其乐的心态。这也是为什么说古人的生活虽然简朴,但心灵世界却极其丰富多彩。

情感表达

到了宋朝,文学界出现了一个盛行于词曲创作的小型文艺流派——“词家”。他们以李清照、苏轼为代表,对情感表达进行了深刻地探讨。李清照在她的《如梦令》中提出了这样的命题:

"昨夜雨疏风骤,

浓睡不消残酒。

春眠也应慰悄然,

更上一层楼。

"这不是简单的情愫,而是一种对于生命无常、爱情短暂等主题深思熟虑后的抒发。这类似于后来的浪漫主义精神,是一种对个人内心世界最真实最直接的情感表达方式。

智慧启示

进入明清两代,无论是朱熹还是屈原,他们都留下了一些令人敬佩而又引人深思的话语。在这些作品中,可以找到许多关于如何面对困难、如何理解社会以及如何修身养性等问题。一首典型的是屈原《离骚》的开篇部分:

"予懦弱小兮,

惟我德高礼薄兮。

予非仁之子兮,

何以取天下兮?

"这个段落反映了作者自身对于自己的不足和未来的憧憬,同时也展现了一种超脱世俗利益追求高尚理想的人格魅力,这正是中国传统文化中的重要价值观念之一。

文化融合

随着时间的推移,不断有新的思想潮流入侵,尤其是在明末清初的时候,一些新兴学派如乾隆时期兴起的人道主义开始影响人们的心态。这种变化使得一些大师们开始重新审视自己所处的地位,也促使他们在作品中加入更多新的元素,如政治批判或宗教思考。在这一点上,康有为即便是在晚年的著作里,也表现出了对旧制度改革的一番努力,比如他的《劝进文》,其中就提出了很多革新性的建议:

庆府存废三十年,

社稷几度易主.

先帝定策重臣,

犹疑未敢施行.

康有为通过这样的言辞表达了他对于封建制度改良及国家复兴道路上的忧虑和坚持,他用实际行动来证明自己作为一个知识分子的责任与担当,从而体现出“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的宽广胸怀与博大的心怀,为后来思想文化上的转变打下基础。

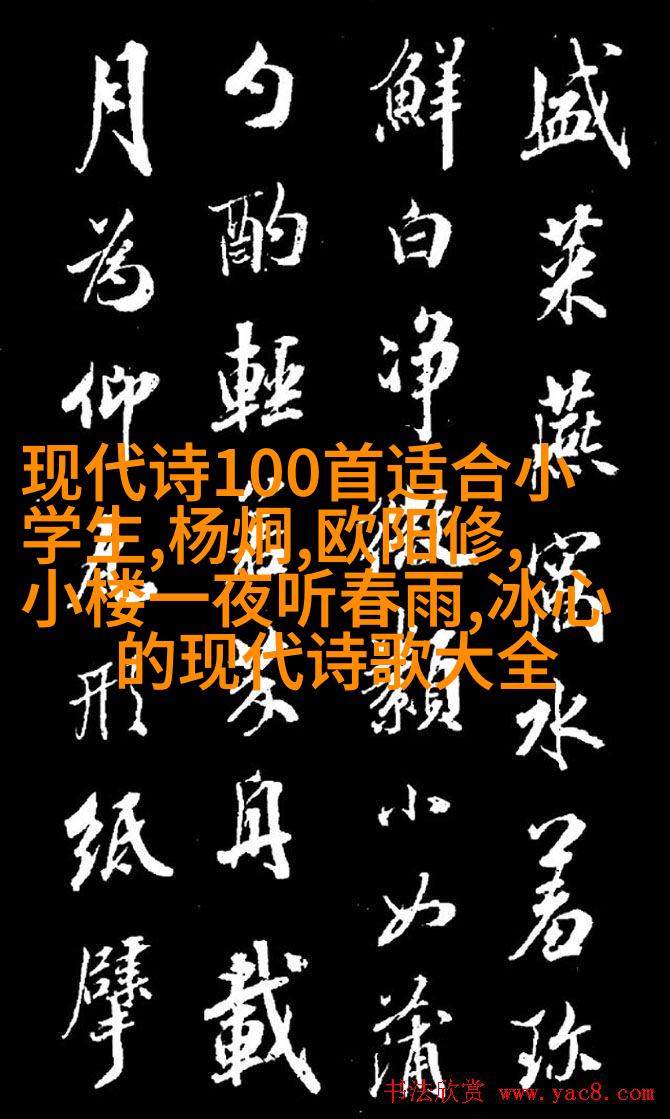

语言艺术

最后,在谈论古诗大全100首时,我们不能忽略语言艺术这一方面。每一句都是精炼凝练,只要翻阅一下历史上那些著名的书籍,就可以发现每个字都是经过严格考量下的,它们构成了整个作品中的音乐线索,使得整部作品具有强烈的地方特色。而且,它们往往能够触动人的内心,让我们仿佛能听到那远方山川间回响的声音,或许还能看到那些历史人物留给我们的足迹,这一切都是因为那个时代特殊的情境,以及那群伟大创作者的手笔所塑造出来的一个个形象鲜活而又充满哲理的事物形象,将过去埋藏于文字之间的情感赋予现代人的眼耳鼻舌身躯,以此让我们去品味并再次沉淀它所有意味,即使隔千万年依然能够激励未来的人们不断前进,不断寻找生命意义上的答案!

总结

通过以上几个部分,我们可以看出,从唐到清,一百多年的时间里,中国古代文学呈现出不同的风貌,从王维那种超脱世俗生活到李清照那种悲恋情怀,再到朱熹那样追求道德完善,最终到了康有为那种政治改革者的姿态,每个人物都有一席之地,他们各自展露出的才华横溢,让我们不得不赞叹这份珍贵的遗产。而当今社会,其实还有很多值得借鉴的地方,比如尊重劳动人民,加强团结协作等,其中蕴含着中华民族五千年的智慧和勇气,如果把这些东西结合起来,用今天的话来说,就是要实现“共筑人类命运共同体”。

因此,在了解并欣赏这些优秀作品的时候,我们应该既能从它们中学会过去,更要学习他们如何面向未来;既要认识到自己的位置,又不要忘记肩负起属于自己的责任;既要珍惜现在,又应该积极预见未来,因为正是这样一种跨越时空、高瞻远瞩的心态,让我们更加接近那个真正意义上的“全才”,也就是综合拥有理论知识技能外加道德素质人才想要成为的大师级别人才。不过,要达到这一点并不容易,但只要我们愿意去尝试,就没有什么是不可能完成的事情。这一点恰好体现在刚才提到的那句:“天地不仁,以万物为刍狗。”这句话本身已经包含了很深刻的问题意识,而如果用这个问题意识去指导我们的行为,那么任何困难都不足以阻挡我们前进一步。如果你希望获得更多关于怎样才能成为像韩信一样的大将军或者像张立夫一样的小学生,你可以继续阅读其他相关章节,因为故事正在继续发展…