文学与历史交织李白如何在古代作品中表达对日的愤慨

在中国唐朝的诗歌世界里,李白以其超凡脱俗、豪放洒脱的诗风和深厚的人文关怀,被后人尊称为“诗仙”。然而,在他的众多杰作中,也有一首藏头诗被视为是对日本的一个隐喻性质的讽刺,这使得这位传说中的浪漫主义者也展现出了他不容忽视的政治敏感性。今天,我们将从文学和历史两个维度来探讨这首著名诗句背后的意义,以及它如何反映了当时中国与日本之间复杂的情感纠葛。

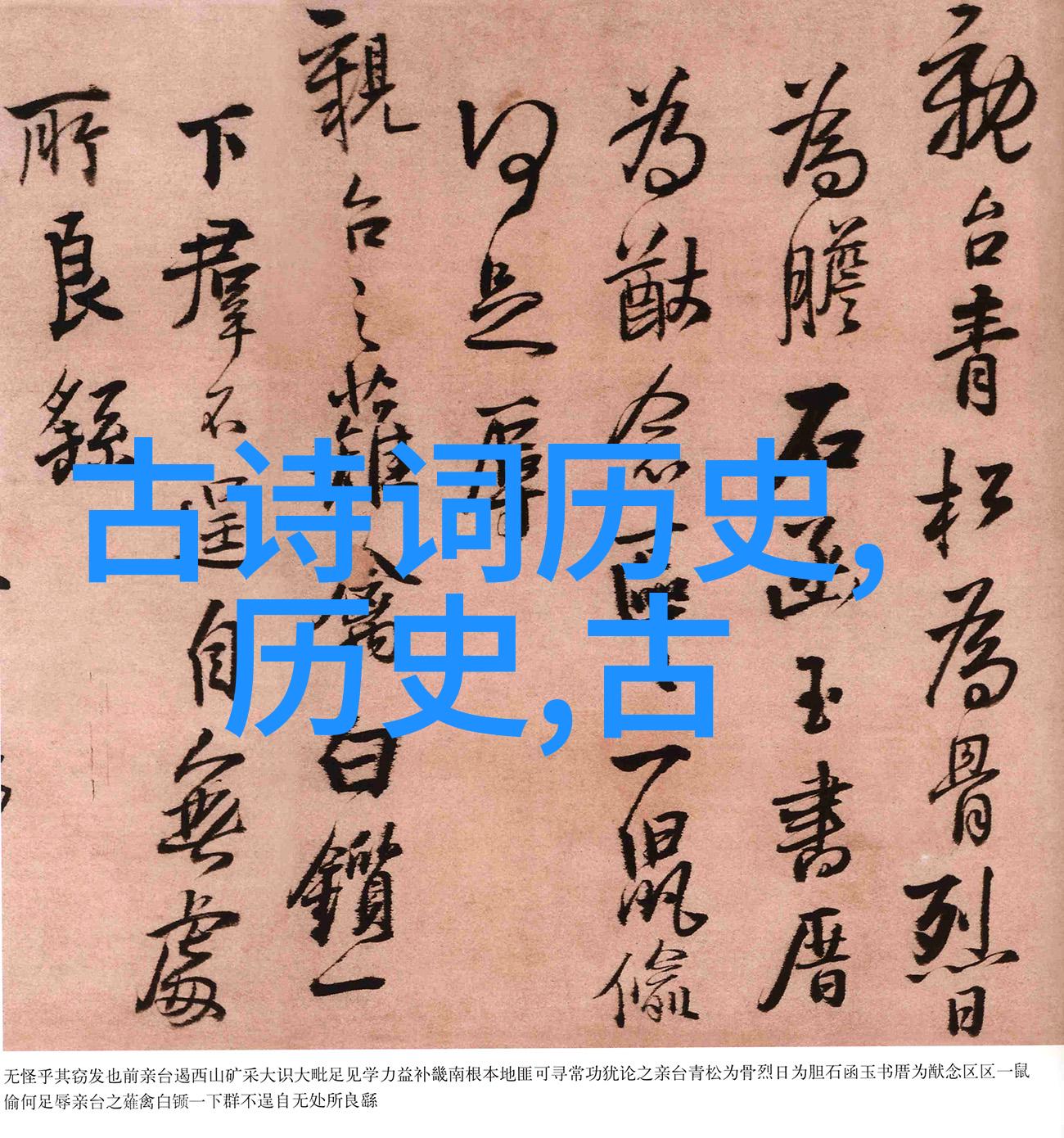

一、李白一首藏头诗骂日本

《将进酒》是一篇充满豪情壮志、自由奔放的小吏之作,是唐代最富有个人色彩的一篇长篇叙事体乐府。其中,人们常提及的一句“东风不与周郎便”,此处可看作是对日本的一个隐喻性的批评。这句话可以理解为:“如果东风(即太阳)不帮助周瑜,那么诸葛亮就不会败北。”这里,“东风”象征着自然界强大的力量,而“周郎”则指的是建业城主周瑜。在这个语境下,“不与”意味着没有合作,没有支持。而“便”,字面上解释是容易或者顺利地,但在这里却暗示了一种缺乏援助的情况。因此,当我们把这一句置于《将进酒》的整体背景下,就能发现其意蕴深远且含义丰富。

二、文学中的反日情绪

在唐朝末年到五代初期,即自公元750年至850年间,随着两国关系紧张而发生了频繁冲突。在这样的背景下,对外族国家尤其是敌对民族如日本等的偏见和排斥越发普遍。当时许多文人的作品中,都存在对于外来文化或政权的批判,如杜甫《滕王阁序》中的“土人无识,一向轻视夷夏之辈”的描述,以及柳宗元《师说》里的“夷狄之言,不足道也”的观点,都反映出一种社会心理:内心深处对于异邦文化乃至整个民族存在某种程度上的歧视或排斥。

三、日本谣言与民间故事

除了官方文献记录外,还有民间故事流传,其中一些故事揭示了当时社会舆论对于日本人民甚至皇室成员的心理刻画。在这些故事中,往往描绘出一个恶毒毒舌、残忍无情或愚昧无知的人物形象,从而加剧了彼此之间的心理距离。此类民间传说的流行,无疑增强了这种负面印象,并影响到了普通百姓的心态,使得这种误解成为了公认的事实。

四、中日关系史上的隐秘角落

通过考察历次战争以及双方交流互动所留下的痕迹,可以发现,在早期两国接触的时候,便已出现过各种形式的小规模冲突,如渤海国事件等,这些都是作为前奏,为后续更大规模冲突埋下伏笔。同时,由于双方文化差异较大,加上地缘政治因素作用,造成了一种相互猜疑和防范的情绪,使得任何一次小小争执都可能迅速升级成为严重矛盾,最终演变成暴力行为。这也是为什么李白能够用这样微妙而又尖锐的话语来表达自己的立场,同时也透露出他那份深沉的情感和明智判断。

五、结论:文学镜鉴历史真相

通过分析李白一首藏头诗骂日本,我们可以看到作者本身并非简单地针对某个国家进行攻击,而是在特定的历史环境中,他借用比喻手法,以独特方式表达自己对于当时国际局势及其内心世界的一种洞察。他不仅展示了高超的手法,更重要的是,他让我们从不同的角度去思考那些似乎已经消逝千年的文字背后隐藏的问题,让我们重新审视那个时代及其人物们复杂多层面的精神世界。因此,这样的研究并不仅仅是一项学术任务,更是一个探索人类精神奥秘的大门开启过程。