超越时间空间寻找诗人的真面目李白尸骨图片研究进展

在中国古代文学的海洋中,有一位像闪电般划破夜空、照亮千年的诗人——李白。他的诗歌如同天上的星辰,不仅点缀了唐代的文化风光,也影响了后世无数文人墨客的心灵深处。在这片广袤而神秘的历史长河中,有一个问题一直困扰着研究者:李白究竟是怎样的一个人?他生前的模样又是怎样的呢?

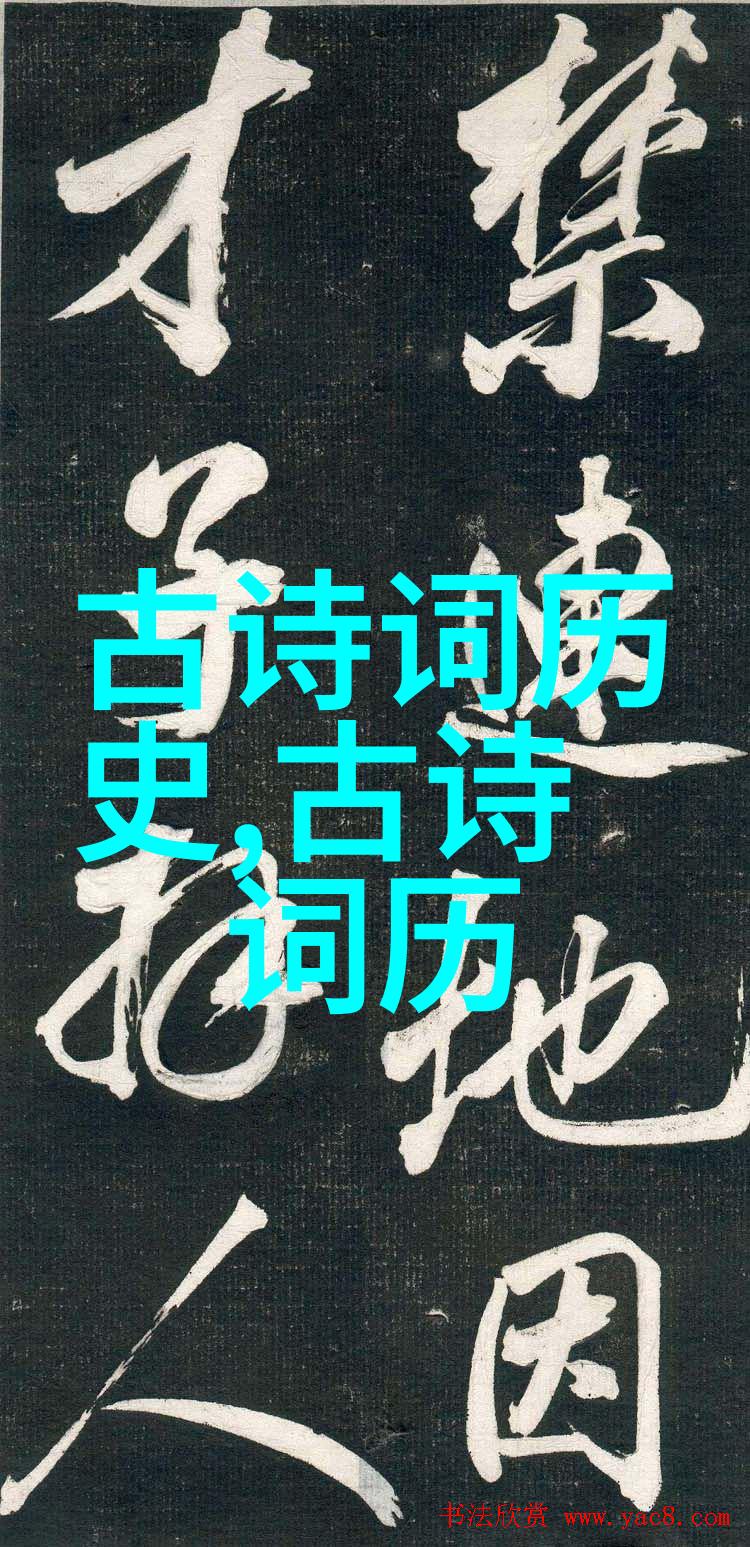

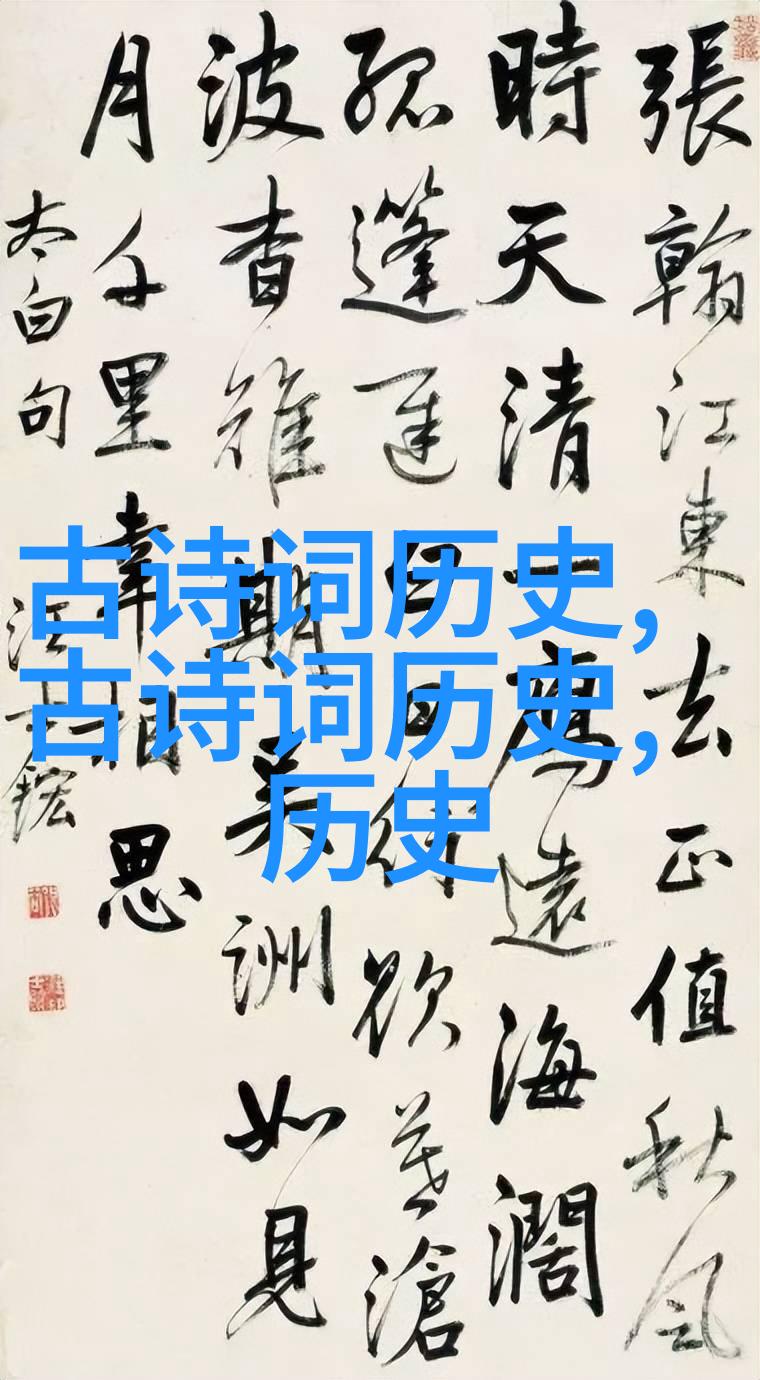

近年来,一幅名为《唐代诗人李白画像》的图像在网络上流传开来,它声称是对李白尸骨进行摄影所得的一张照片。这幅图像让公众和学术界都兴奋起来,因为它似乎能够提供一个直接的窗口,让我们窥视这个伟大时代的人物真容。但实际上,这种说法并没有得到普遍认可。

首先,从历史考证角度出发,我们知道当时的人们并没有使用摄影技术去记录人物肖像。最早的摄影技术是在19世纪才出现的,而我们所说的唐朝,则是在7世纪至9世纪之间。而且,即使有可能,那也不会是一次简单的事,需要复杂设备和专业人员。因此,要想从这样的条件下产生一张确切指向某个特定人物(尤其是一个已经逝世多年的著名文学家)的照片,这几乎是不可能的事情。

其次,从科学分析角度出发,我们可以通过对比现代科技手段与古代艺术作品的手法,对这类图像进行审视。如果真的有一张真正属于唐代末期或盛期的大师级画家的作品,那么它不仅应该具有极高的艺术价值,而且还应当具备足够详细、精确的地理环境、服饰穿戴等信息,以便于辨识身份。

然而,在现实中,无论是那幅被称作《唐代诗人李白画像》的图象还是其他任何类似之物,都缺乏这些基本要素,使得它们无法被确认为真正反映了历史上的某个具体人物。此外,由于缺乏确凿证据,许多专家学者对于此类图片持怀疑态度,并认为它们更多的是一种艺术创作或者修辞手法,而非严格意义上的史实记录。

当然,在探讨这一问题的时候,也不能忽略到那些以“描绘”、“塑造”甚至“假设”的方式,将一些未经验证或难以验证的事实作为故事背景的情况。不过,这些构建出的形象虽然富有想象力,但往往与实际情况相去甚远,与我们追求真相的心愿背道而驰。

总结来说,无论如何,如果要探索一个如此重要的问题,就必须坚持科学精神,用现代科技工具加强历史研究,同时保持批判性思维,不断地更新我们的认识。只有这样,我们才能更接近那个虚幻却又令人向往的地方——了解过去,是为了更好地把握现在,更好地规划未来。而正如我国古籍中的许多记载,如同那些金字塔一般屹立,其间蕴含着丰富的情感和智慧,为后人留下了一份宝贵财富。在这个过程中,每一次探索,每一次发现,都是一次心灵的小小颤栗,是对知识渴望的一种表达,是对美好事物永恒追求的一种体现。

最后,我希望通过本文,可以引起大家对于这种类型题材的问题意识,以及对于科学与传统结合取得新成果可能性给予关注。我相信,只要每个人都能积极参与到这种跨学科领域内,就一定能够推动人类知识体系不断前进,找到更多关于曾经伟人们生活轨迹的小小线索,或许其中就藏着答案,解开我们心中的谜团。在这个充满奥秘与挑战的大世界里,让我们共同迈步吧!