将军出征前夜吟诵战国七国歌探讨战争与文学的关系

在古代中国,战争是政治、经济、社会生活的一部分。从春秋战国时期到唐朝,这一时期的文学作品中充满了关于战争和军事的情景描写。《唐诗三百首》作为中国文化宝库中的瑰宝,其收录的诗歌不仅反映了当时社会生活的方方面面,也包含了对战争的深刻描绘。

战国七国,即楚、齐、燕、赵、魏、韩及宋,是公元前475年至221年的时间段,各个国家为了争夺天下而不断发生冲突。这一时期也见证了一系列著名的历史事件,如“六国交争”、“孙武用兵法”等。在这样的背景下,不少诗人借助于吟咏来表达他们对于这场长期内忧外患的大环境下的感慨和思考。

正如《唐诗三百首》所收李白《将进酒》的开篇:

君不见黄河之水天上来,

奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,

朝如青丝暮成雪。

这里描述的是一个士大夫在饮酒赋诗的情景,但隐含着一种超脱世俗的人生态度,在这种情境下,人们往往会通过饮酒赋诗来抒发自己的情感,与周围环境相比,他们的心灵世界显得格外独立和坚强。这种精神状态,可以看作是对未来可能发生的事情的一种预演或准备,而这种预演又常常伴随着对历史或即将到来的战斗的一种憧憬或恐惧。

另一位杜甫,他在他的很多作品中都有提及战争和军事。他以其独特的心理体验,将个人情感与宏观历史紧密结合,使得他笔下的每一句都是既具体又丰富多层次。这一点可以从他最著名的《登鹳雀楼》中得到体现:

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

积翠池春气新,落花飘零水自斜。

蜂蝶狭道难飞旅逢秋波共沦寐。

日边西下遥想关云曲。

这里描绘的是一个人站在鹳雀楼上,对着远处望去,只能看到那座孤立无援的小城守护者们。而杜甫自己,则是在晚年的某一次行走途中,有意无意地被此景触动,从而产生了这首豪放但带有一丝哀愁的话题。此处虽然没有直接提及具体国家之间的纷争,却透露出了作者对于时代局势以及个人命运的一个深刻洞察力,以及一种超越当前局限性的精神追求。

再如,《史记·淮阴侯列传》里记载:“子房(刘邦)善为乐,每令手弦瑟,以舞蹈。”这个故事虽非直接来源于《唐诗三百首》,却反映出早就存在于民间的一种文化现象,即通过音乐和舞蹈来缓解压力,并展现出一种非凡的人生态度。在这样的背景下,当士人走向战场,他们身上的这些文化素养便成了他们心灵庇护所,让他们能够保持冷静与勇敢面对杀戮与死亡,而不是完全沉浸在血腥与痛苦之中。

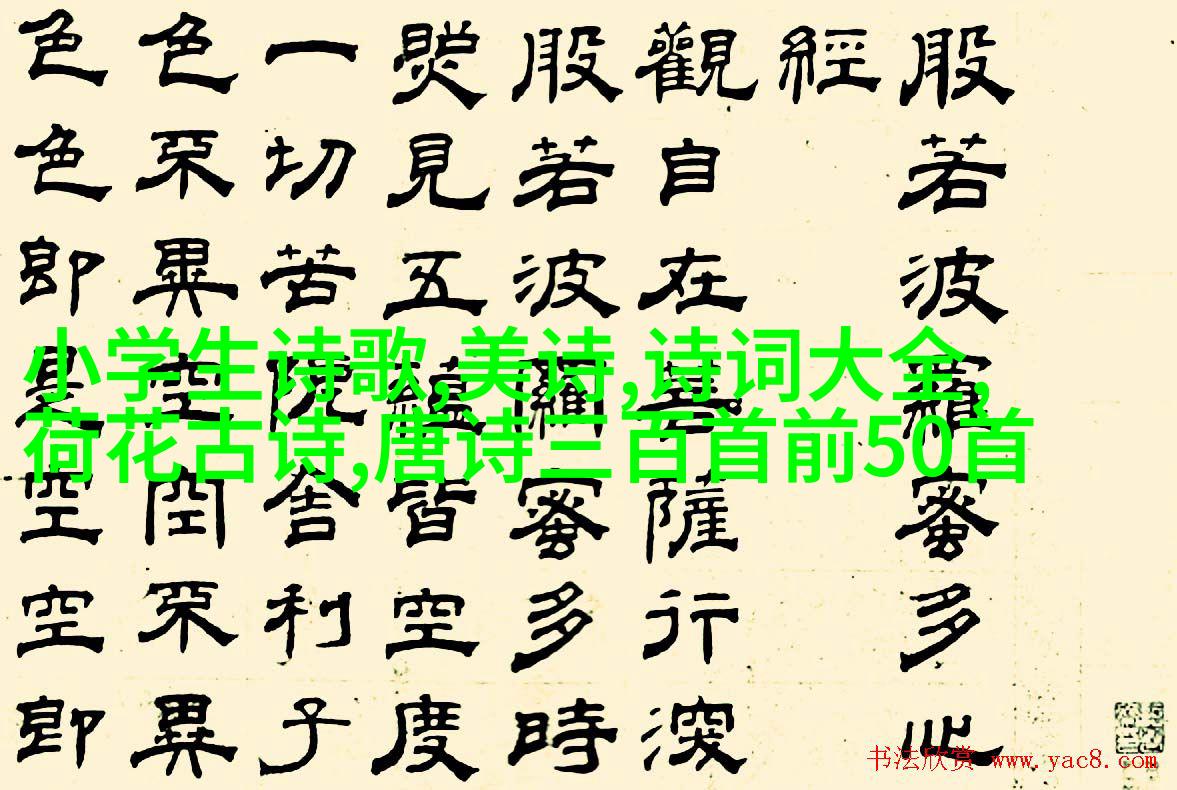

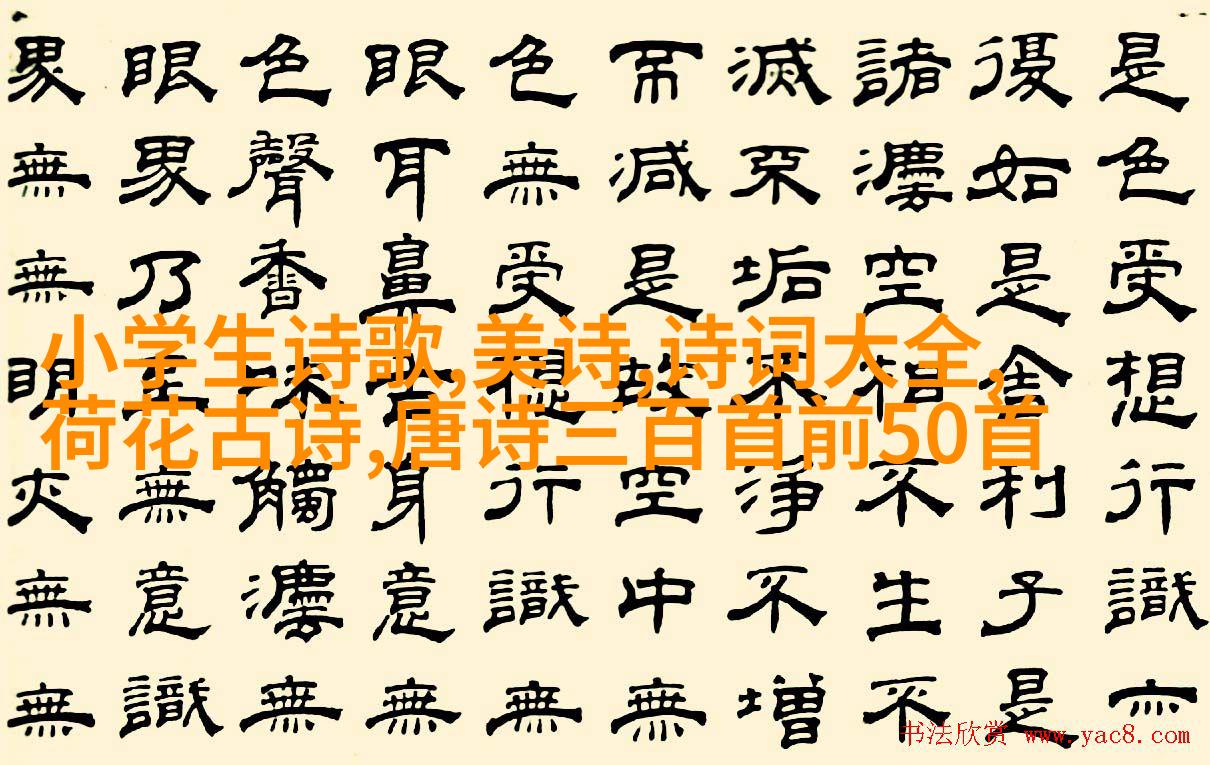

总结来说,《唐诗三百首书籍》的内容涵盖了广泛的事物,其中包括但不限于各种自然风光、人物形象以及社会问题等。但更值得注意的是,它也记录了一些关于战争及其相关内容的情况,比如士兵们如何在出征前的夜晚进行最后一次聚餐,用以纪念即将分离;或者是在漫长岁月里的短暂休息期间,人们如何通过吟咏创造美好画面的方式寻找心灵上的慰藉。这一切构成了一个完整而丰富的人文社科史,为我们提供了一幅来自不同角度看待同一主题——人类永恒追求宁静安详的心路历程。